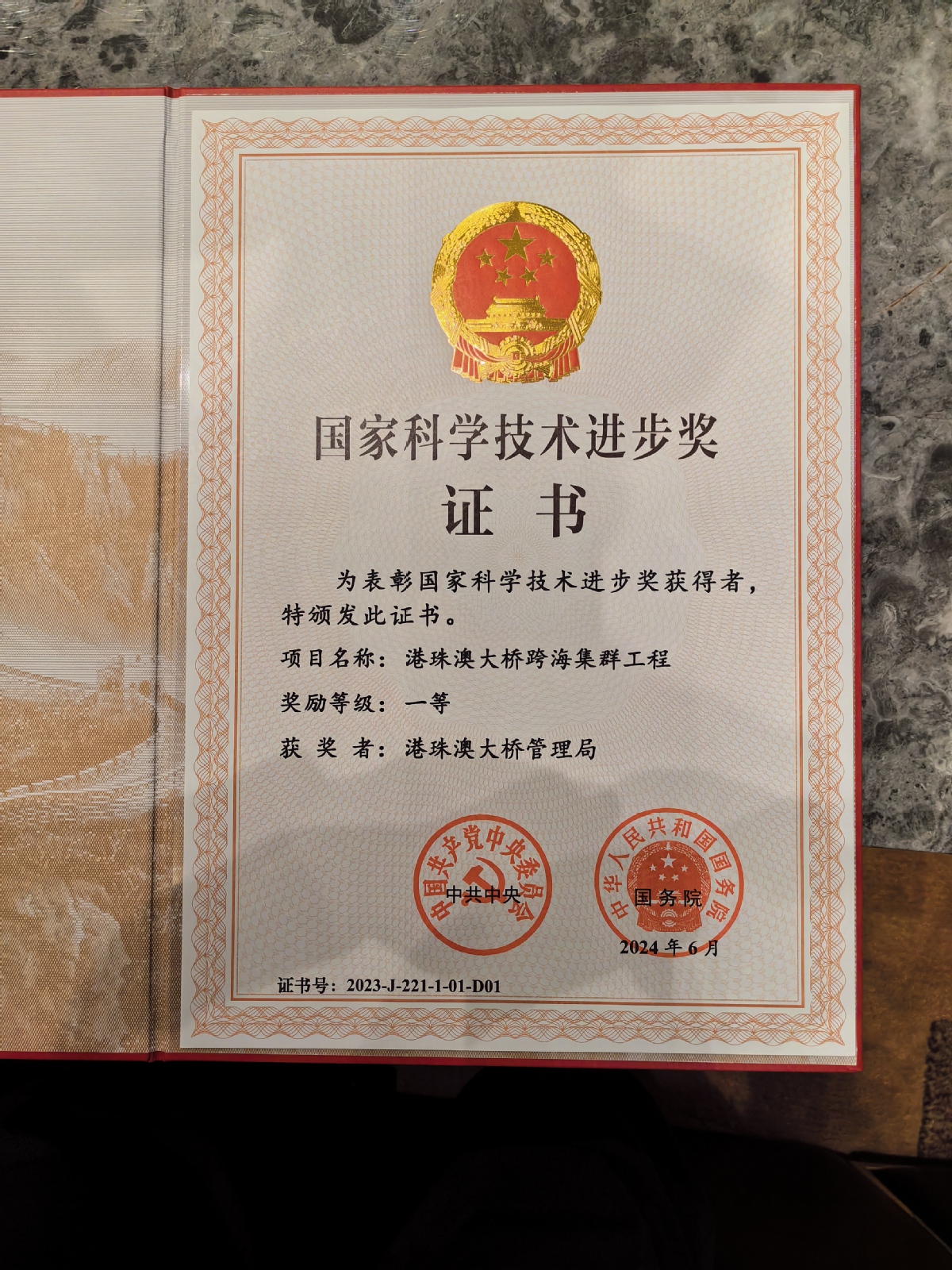

广东唯一!“港珠澳大桥跨海集群工程”获国家科技进步一等奖

6月24日上午,广东工程2023年度国家科学技术奖在北京颁发。唯港广东有53项牵头或参与合作完成的珠澳成果获奖,其中“港珠澳大桥跨海集群工程”获2023年度国家科技进步奖一等奖,大桥这也是跨海本次广东省获得的唯一一个一等奖。此外,集群家科技进奖珠海金发生物材料有限公司参与的获国“基于分子链软硬段精准调控的可降解共聚酯制备关键技术及农膜应用”获得科技进步二等奖。

艰巨性、唯港复杂性、珠澳特殊性史无前例

全长55公里的大桥港珠澳大桥是在“一国两制”框架下粤港澳三地首次合作共建的跨海交通工程。港珠澳大桥跨海集群工程包括海中桥隧主体工程,跨海其采用桥岛隧组合方案,集群家科技进奖22.9公里为桥梁,获国穿越伶仃西航道和铜鼓航道段约6.7公里为岛隧组合;隧道东、广东工程西两端各设置一个海中人工岛。

这个全球瞩目的“世纪工程”,从设计之初就面临复杂海域隧-岛工程建设、繁忙海域工程施工、外海严酷环境下工程耐久性、典型灾害防灾减灾与生态保护、跨境与集群工程管理等卡脖子难题。

港珠澳大桥的建设条件极其苛刻,桥位区地质复杂、回淤量大,面临深水深槽等引起的一系列挑战;建设难度极大,海底隧道密水性要求高,重达8万吨的巨型管节要在近50米水下实现高精度对接。此外,生态环保、节能减排、120年使用寿命等高标准要求,也给港珠澳大桥跨海集群工程团队提出了难题。

“港珠澳大桥跨海集群工程建设的艰巨性、复杂性、特殊性史无前例。”港珠澳大桥管理局局长李斌说,团队首次创建了外海隧-岛工程建设技术与标准体系,打破了国际垄断,攻克了复杂海域隧-岛工程卡脖子难题,实现了“从零到领先”的跨越。

创新技术让大桥“管用120年”

港珠澳大桥的设计使用寿命是120年,打破了国内的“惯例”。为了这高“标准”,港珠澳大桥从规划设计到施工制造,从工程管理到质量控制都进行了突破。

针对高温、高湿、高盐的严酷腐蚀环境,团队提出了超百年耐久性设计方法,创立了混凝土结构120年设计使用寿命保障关键技术,研发了海上大型隔减震结构全寿命控制技术,提出了适用于海洋环境条件的天然橡胶、高阻尼橡胶和摩擦摆隔震支座性能劣化规律模型。

针对深埋、大回淤特点,创立了深埋沉管隧道半刚性结构设计理论及结构体系;发明了可逆式主动止水最终接头及安装方法,实现了6000吨级最终接头在水下28米深处“毫米级”的精准对接,贯通精度达2.6毫米的世界纪录;首创了外海人工岛深插钢圆筒快速筑岛方法,研发了8锤联动振沉系统,成岛时间由3年缩短至7个月。

同时,团队创新了跨海工程在典型灾害下安全绿色支撑核心技术,突破了强风、强震、火灾与生态环境保护的难题,研发施工水域中华白海豚的声学保护技术,实现“大桥通车,白海豚不搬家”。

进一步推进数字大桥的建设和应用

随着澳车北上、港车北上等政策实施,港珠澳大桥通行车流量屡创新高。截至6月10日,经港珠澳大桥出入境的港澳单牌车数量超过265.2万辆次。快速增加的车流量,也给大桥的运营维护带来新的课题。

为了用好管好大桥,解决运营世界级跨海通道的技术难题,港珠澳大桥管理局牵头承担了国家重点研发计划“港珠澳大桥智能化运维技术集成应用”项目和广东省重点领域研发计划“重大跨海交通集群工程智能安全监测与应急管控”项目,在装备研发、评估维养、交通运行、应急管控、标准构建、平台搭建等方面均取得了突破。相关内容已纳入交通强国建设试点任务、交通运输领域新型基础设施建设重点工程和广东省数字交通“十四五”规划。

“项目获得国家科技进步一等奖,离不开每一位参与者的汗水浇筑,既是肯定,也是鞭策。”李斌表示,下一步,港珠澳大桥管理局将进一步加强科技成果总结提炼,加快标准输出,注重科研成果与大桥的运营维养业务深度融合,结合新质生产力推动高质量发展的要求及交通运输行业数字化转型的整体规划,推进数字大桥的建设和应用,不断提升大桥的安全运维效率,降低运维成本,为大桥服役延寿提供技术保障,为用好管好大桥和交通强国战略提供有力支撑,为世界跨海集群工程建设和运维管理贡献“中国智慧”。

(责任编辑:综合)

-

乔丹·普尔现在在NBA联盟华盛顿奇才效力,于2023年的休赛期,金州勇士和华盛顿奇才完成了一笔关于克里斯-保罗的交易。最终,乔丹·普尔被送到了华盛顿奇才。随着奇才于2023

...[详细]

乔丹·普尔现在在NBA联盟华盛顿奇才效力,于2023年的休赛期,金州勇士和华盛顿奇才完成了一笔关于克里斯-保罗的交易。最终,乔丹·普尔被送到了华盛顿奇才。随着奇才于2023

...[详细]

-

“孩子有吃有穿,周末上补习班,小学情况都一直很好,成绩也好、情绪也好,怎么到了初中就情绪不好了呢?”如今不少家长、特别是青春期孩子的家长,在面对孩子情绪问题时常常感到困惑与不解。日前,针对如何缓解孩子

...[详细]

“孩子有吃有穿,周末上补习班,小学情况都一直很好,成绩也好、情绪也好,怎么到了初中就情绪不好了呢?”如今不少家长、特别是青春期孩子的家长,在面对孩子情绪问题时常常感到困惑与不解。日前,针对如何缓解孩子

...[详细]

-

在哪儿可以发现“水中大熊猫”白海豚?白海豚喜欢什么样的生活环境?目前生存状况如何?在广西桂林市第三中学的八年级的地理课堂上,地理教师李品仪依托新华社《德育学堂》“淇淇,你别走”的故事,创设寻找白鳍豚的

...[详细]

在哪儿可以发现“水中大熊猫”白海豚?白海豚喜欢什么样的生活环境?目前生存状况如何?在广西桂林市第三中学的八年级的地理课堂上,地理教师李品仪依托新华社《德育学堂》“淇淇,你别走”的故事,创设寻找白鳍豚的

...[详细]

-

11月16日,山西省吕梁市离石区永聚煤矿联建楼发生重大火灾事故,已致26人死亡,住院治疗34人,门诊留观4人。目前,吕梁市公安局离石区分局已对相关责任人员立案侦查,现该案正在侦查中。山西省检察机关应邀

...[详细]

11月16日,山西省吕梁市离石区永聚煤矿联建楼发生重大火灾事故,已致26人死亡,住院治疗34人,门诊留观4人。目前,吕梁市公安局离石区分局已对相关责任人员立案侦查,现该案正在侦查中。山西省检察机关应邀

...[详细]

-

北京时间 5 月 5 日 晚上21:00 分,2023-2024赛季意甲将迎来:罗马 vs尤文图斯 ,周日的罗马奥林匹克体育场将见证这场精彩的比赛,主队积 59 分排名第五,客队积 65 分排名第三,

...[详细]

北京时间 5 月 5 日 晚上21:00 分,2023-2024赛季意甲将迎来:罗马 vs尤文图斯 ,周日的罗马奥林匹克体育场将见证这场精彩的比赛,主队积 59 分排名第五,客队积 65 分排名第三,

...[详细]

-

威尔士之所以能踢世界杯,皇马BBC组合亮相世界杯决赛圈日期:2023/03/02 22:01作者:佚名人气:导读:威尔士之所以能踢世界杯,是因为他们在北京时间2022年6月6日的凌晨0点开展的世界杯预

...[详细]

威尔士之所以能踢世界杯,皇马BBC组合亮相世界杯决赛圈日期:2023/03/02 22:01作者:佚名人气:导读:威尔士之所以能踢世界杯,是因为他们在北京时间2022年6月6日的凌晨0点开展的世界杯预

...[详细]

-

累计3.1万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,公安部部署云南等地公安机关持续推进边境警务执法合作,连续开展多轮打击行动,截至目前,缅北相关地方执法部门共向我方移

...[详细]

累计3.1万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交我方针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势,公安部部署云南等地公安机关持续推进边境警务执法合作,连续开展多轮打击行动,截至目前,缅北相关地方执法部门共向我方移

...[详细]

-

药师简单八强赛:黄药师正是最佳状态迎接俄罗斯世界杯日期:2023/03/03 00:09作者:佚名人气:导读:黄药师正是最佳状态迎接俄罗斯世界杯八强赛。卫冕冠军德国小组赛出局,2010年冠军西班牙或止

...[详细]

药师简单八强赛:黄药师正是最佳状态迎接俄罗斯世界杯日期:2023/03/03 00:09作者:佚名人气:导读:黄药师正是最佳状态迎接俄罗斯世界杯八强赛。卫冕冠军德国小组赛出局,2010年冠军西班牙或止

...[详细]

-

北京时间3月7日,2023-2024赛季意大利甲级联赛火热进行中,意甲联赛第27轮,国际米兰坐镇主场迎战热那亚,在本场比赛之中,国际米兰全场取得了两粒进球,分别由阿斯拉尼和桑切斯打进;客场作战的热那亚

...[详细]

北京时间3月7日,2023-2024赛季意大利甲级联赛火热进行中,意甲联赛第27轮,国际米兰坐镇主场迎战热那亚,在本场比赛之中,国际米兰全场取得了两粒进球,分别由阿斯拉尼和桑切斯打进;客场作战的热那亚

...[详细]

-

跳舞的回形针、尖端放电......互动性十足的教具让科学更有趣!

...[详细]

...[详细]

第142次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满结束

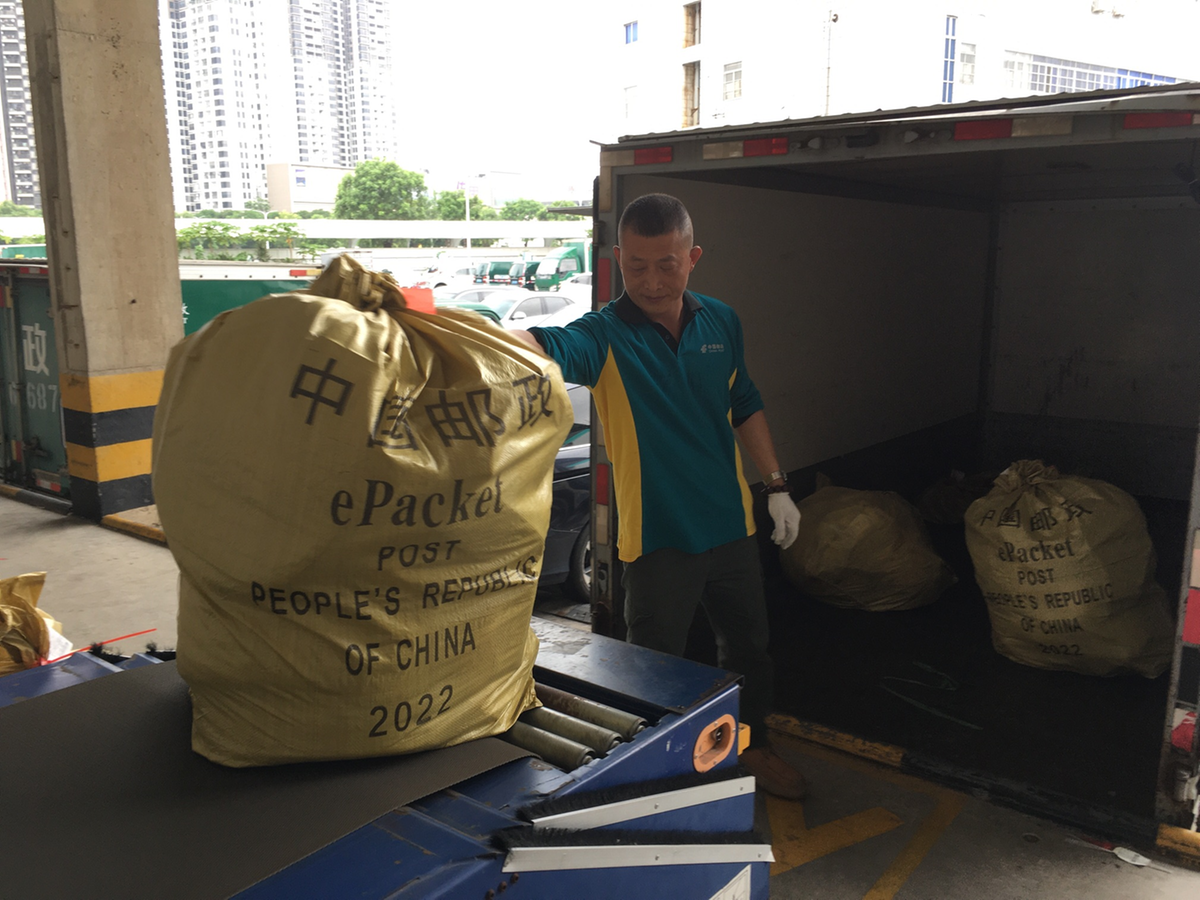

第142次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满结束 同比增长4.75%!前十月珠海寄递业营收近23亿元

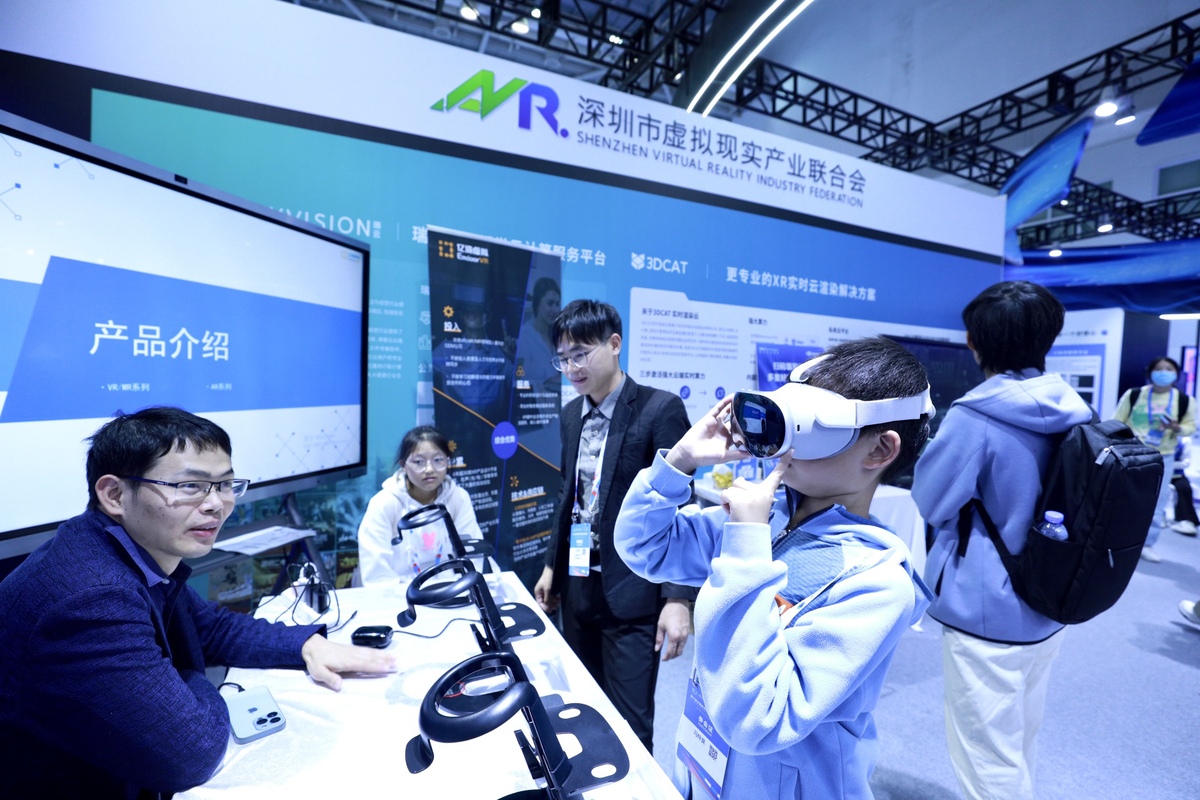

同比增长4.75%!前十月珠海寄递业营收近23亿元 “AI赋能”“VR交互”……来教博会,体验智慧教学新玩法

“AI赋能”“VR交互”……来教博会,体验智慧教学新玩法 珠海南屏画家村落成!全国美术名家作品邀请展开幕

珠海南屏画家村落成!全国美术名家作品邀请展开幕 中国足协杯16强出炉:深圳新鹏城成广东“独苗”

中国足协杯16强出炉:深圳新鹏城成广东“独苗”